Wer sich mit Open Science und den FAIR-Prinzipien beschäftigt, wird früher oder später auf sie stoßen: Persistente Identifikatoren bzw. PID (Persistent Identifier). Bereits das erste FAIR-Prinzip, die Findability (Auffindbarkeit), nimmt auf sie Bezug: „(Meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier“ (Wilkinson et al. 2016). Sie spielen aber auch für die Accessibility (Zugänglichkeit; „(Meta)data are retrievable by their identifier using a standardised communications protocol“) und implizit für die Interoperability (technische Kompatibilität; „(Meta)data include qualified references to other (meta)data“) eine wichtige Rolle.

Was sind PID?

PID sind alphanumerische, digitale Codes, die einem (digitalen) Objekt zugewiesen werden. Die Codes sind jeweils einmalig, verweisen auf ein Objekt und erlauben es somit, dieses eindeutig und dauerhaft zu referenzieren. Sie sind mit beschreibenden Metadaten verknüpft und werden als URL dargestellt bzw. in diese integriert. Durch einen Verzeichnisdienst, einen sogenannten Resolver, wird sichergestellt, dass die PID auch dann noch auf das Objekt verweist, wenn sich die ursprüngliche URL ändert. PID sind damit ein Mittel gegen tote Links (Stichwort: link rot) – zumindest, solange die Institution die Landing Page des Objekts erhält und Änderungen der Domain in den Resolver einpflegt. PID gewährleisten also Eindeutigkeit und Dauerhaftigkeit (Persistenz) beim Zitieren und beim Auffinden von digitalen Objekten.

Zu den bekanntesten PID gehören im Bereich der Wissenschaft der Digital Object Identifier (DOI) für digitale Objekte (Publikationen, Datensätze, aber auch Veranstaltungen), die Open Researcher and Contributor ID (ORCID) für Forschende und die Research Organization Registry (ROR) für Forschungseinrichtungen.

PID für physische Objekte

Im Kontext von WiNoDa stellt sich zusätzlich die Frage: Was ist mit physischen Objekten in naturkundlichen Museen und Sammlungen oder archäozoologischen und archäobotanischen Proben? Auch für sie gibt es PID, die allerdings bisher nicht sehr bekannt und verbreitet sind. Zwei davon, die International Generic Sample Number (IGSN) und den Consortium of European Taxonomic Facilities Stable Identifier (CSI), stellen wir unten vor. Sie bieten die gleichen Vorteile wie die zuvor genannten PID: Sie ermöglichen es, sich eindeutig auf ein individuelles Objekt zu beziehen und es von anderen, ähnlichen Objekten zu unterscheiden. Neben Proben lässt sich der Ansatz auch auf Sammlungsobjekte oder biologische Exemplare beziehen. Wie andere PID unterstützen PID für physische Objekte die Referenzierbarkeit und damit auch die Auffindbarkeit. Dies sind wichtige Bedingungen für die (meist digitale) Nachnutzung der Objekte, deren Erstellung häufig mit hohen Kosten verbunden war. PID für physische Objekte ermöglichen es außerdem, Beziehungen zwischen verschiedenen Objekten sowie mit anderen Forschungsergebnissen explizit darzustellen (Interoperabilität), zum Beispiel als Linked Open Data oder in einem Knowledge Graph.

Herausforderungen von PID für physische Objekte

Die Herausforderungen sind dabei, dass physische Objekte an einen Ort gebunden sind (und diesen wechseln können), sie aufgeteilt und separat weiteranalysiert werden können und die (digital vorliegende) PID mit dem physischen Objekt und seiner digitalen Repräsentation zusammengebracht werden muss. Die PID muss also physisch am Objekt oder unmittelbar objektnah angebracht werden.

Eine Vorstufe für PID für physische Objekte sind die Katalognummern der Sammlungseinrichtungen. Diese sind allerdings nicht in allen Fällen digital erfasst und in der Regel institutionenspezifisch. Das heißt, dass sie meistens nicht außerhalb der Einrichtung aufgelöst und auch nicht von anderen Einrichtungen übernommen werden können. Entsprechend sind sie nicht interoperabel, sondern erfordern ein jeweils individuelles Wissen der, oft im Zeitverlauf kontingenten Auszeichnungs- und Erfassungskonventionen der jeweiligen sammlungsführenden Institutionen. Hinzu kommt, dass die zugrunde liegenden Metadatenschemata ebenfalls variieren. Jede Institution schafft somit ein eigenes geschlossenes System von IDs.

Chancen von PID für physische Objekte

PID für physische Objekte funktionieren hingegen institutionenübergreifend und verwenden ein einheitliches Metadatenschema. Im Bereich der Erd- und Menschheitsgeschichte sind vor allem zwei relevant:

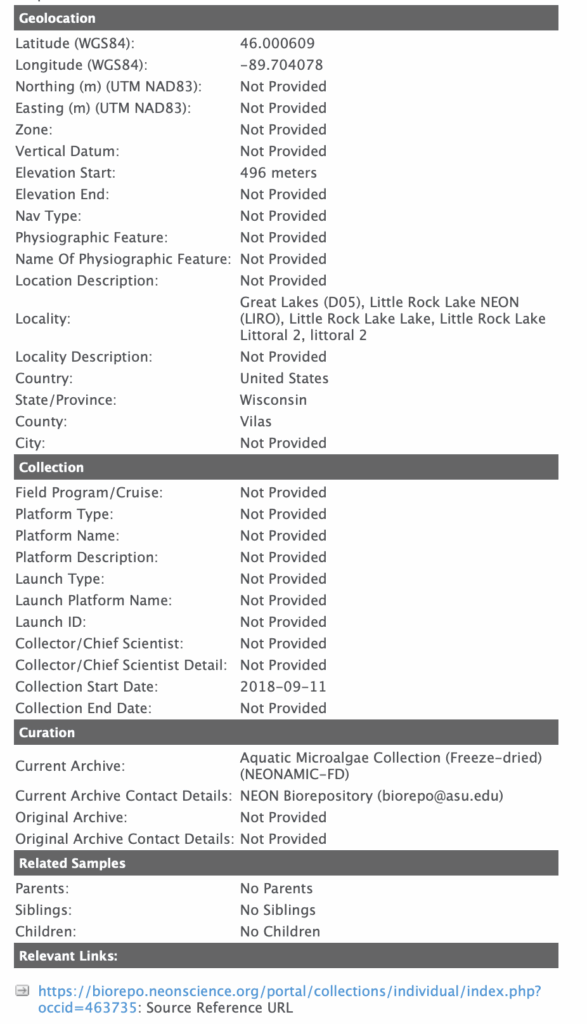

- International Generic Sample Number (IGSN): Die IGSN ist eine PID für wissenschaftliche Proben (samples), die in den Geowissenschaften entwickelt wurde, mittlerweile aber auch in der Archäologie und der Biologie Anwendung findet. Die IGSN identifiziert eine Probe eindeutig und verknüpft sie mit einer Landing Page, die die verknüpften Metadaten präsentiert. Sie kann für eine physische Probe, für eine Sammlung (aggregation) von Proben oder für die Formation, aus der die Probe entnommen wurde, verwendet werden. Da IGSN in das DOI-System integriert sind, werden IGSN als DOI dargestellt. Forschende aus den Geowissenschaften können über die eigene Institution IGSN beantragen, wenn diese Mitglied des IGSN-Vereins ist. Der Dienst SESAR (System for Earth Sample Registration) bietet eine offene Registrierung an: https://www.geosamples.org. IGSN verwenden das Data Cite-Metadatenschema mit eigenen Empfehlungen zu den Feldern: https://support.datacite.org/docs/igsn-id-metadata-recommendations. Sie können daher auch über die Data Cite Commons gesucht werden.

- Consortium of European Taxonomic Facilities Stable Identifier (CSI): CSI verweisen eindeutig auf biologische Exemplare in Sammlungen sowie dazugehörige Informationsressourcen. Für Menschen verweist die CSI auf eine Landingpage mit einer digitalen Repräsentation des Exemplars. Daneben werden maschinenlesbare Metadaten bereitgestellt. Die CSI werden von den beteiligten Institutionen aus CETAF (als URI) erstellt und gepflegt. Weitere Informationen: https://dissco.tech/2020/05/28/natural-science-identifiers-cetaf-stable-identifiers/https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.a3d34f

Landing Page für IGSN 10.58052/NEON01EFR: Probe mit Mikroalgen. Unter “Related Links” (rechts) ist die Verknüpfung zum Eintrag im Repositorium des National Ecological Observatory Network (NEON) zu finden

PID für physische Objekte zitieren

Um die Verwendung von physischen Objekten zu dokumentieren und eindeutige Auffindbarkeit zu gewährleisten, ist eine konsistente Zitation zentral. Der Anspruch entspricht dem an eine Zitation von wissenschaftlichen Publikationen. Allerdings gibt es auch hier innerhalb einzelner Disziplinen unterschiedliche Konventionen. Falls möglich, sollte man sich daher an der Praxis der eigenen Forschungscommunity orientieren. Einen generellen Überblick bieten die von Joan Damerow et al. (2025) erstellten Richtlinien für Autor*innen. Diese beschreiben ein Schema in vier Schritten:

- Objekte und Proben sollten mit angereicherten Metadaten zu ihren entscheidenden Merkmalen und dem Sammlungszusammenhang beschrieben werden

- Objekte, Proben und ihre digitalen Repräsentationen einschließlich der verknüpften Daten sollten eine PID erhalten

- Objekte und Proben sollten in Datensätzen mit PID publiziert und zitiert werden

- In Artikeln erwähnte Objekte und Proben sollten ebenfalls mit PID in konsistenter Weise zitiert werden.

Zu beachten ist, dass sich der Entwicklungs- und Verbreitungsstand der PID für physische Objekte noch nicht auf dem Niveau etablierterer PID-Anwendungen wie DOI und ORCID befindet. Dennoch ist es ein wichtiger Schritt, nach Möglichkeit objektbeschreibende PID zu verwenden. Gerade bei der auf Nachnutzungen setzende Wissenschaft nach den FAIR-Prinzipien sowie Open Science generell ist eine Vereindeutlichung und Maschinlesbarkeit bzw. Interoperabilitität ein wichtiger Faktor für die Qualitätssicherung und Forschungstransparenz.

Referenzen

Damerow, J., Raia, N., Stanley, V., Byers, N., Choe, S., Edmunds, R., Kunze, J., Lehnert, K., McIntyre-Redden, M., Mungall, C., O’Ryan, D., Parker, C., Plomp, E., Richard, S., Vieglais, D., Wood-Charlson, E., Cluster, E. P. S. C., Thomer, A., & Ramdeen, S. (2025). Publishing Open Research Using Physical Samples: Guidance for Authors. Earth Science Information Partners. https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.24669057.V3

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., … Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3(1), 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Open-Access-Specialist at WiNoDa

ORCID: 0000-0002-5701-4820